文|格瓦拉同志

1974年,經過不懈的努力,蘇聯首都莫斯科終于贏得第22屆奧運會的主辦權。由于這是奧運會主辦權第一次「花落」社會主義國家,因此時任蘇聯最高領導人的勃列日涅夫非常重視,誓言要以舉國之力給全世界奉獻一場最盛大、最精彩的奧運會。最終,為成功舉辦1980年莫斯科奧運會,蘇聯政府共投資50多億美元,并邀請140多個國家或地區「共襄盛會」。

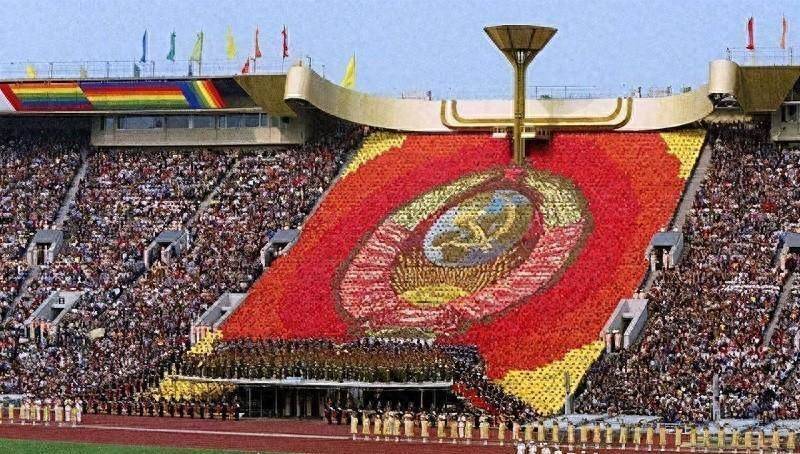

莫斯科奧運會開幕式

蘇聯之所以不惜血本籌辦莫斯科奧運會,除了想通過這場全球最有影響力的體育賽事來擴大國際影響力、加強社會主義陣營的勢力外,還有借機大力引進外資、提振國內經濟的考量。然而,被蘇聯寄予厚望、舉國上下都想辦好的莫斯科奧運會最終沒有給它帶來榮耀和切實的利益,反而在尷尬中開幕、尷尬中收尾,淪為全球笑柄和奧運會史上的恥辱,使「紅色帝國」顏面盡失。

之所以會如何,都要拜阿富汗戰爭所賜。

上世紀70年代,由于美國深陷越南戰爭的泥淖,美蘇爭霸出現「蘇攻美守」的局面,為了實現稱霸全球的戰略總目標,蘇聯持續不斷地在各大洲「輸出革命」,意在控制、顛覆所有中立或敵對的國家。其中,阿富汗由于地處中亞、南亞、西亞交界處,對蘇聯南下印度洋、控制中亞地區無疑具有極重要的「支點」作用,因而成為它重點關注的對象。

阿富汗地圖

從1973年開始,蘇聯在幫助阿富汗首相達烏德推翻國王查希爾、建立共和國后,便不斷地加強對該國的政治、經濟、文化和軍事滲透,并扶植人民民主黨作為自己的代理人。隨著人民民主黨實力的飛速壯大,深感威脅的達烏德決定采取「中立主義」的外交,通過與西方國家發展關系來抵消蘇聯的滲透,并千方百計削弱人民民主黨的勢力,結果引起勃列日涅夫的憎恨。

1978年4月28日,在蘇聯的支持下,一批親蘇的人民民主黨軍官發動政變,攻占總統府所在地達魯拉曼宮,并將達烏德全家殺害。政變成功后,人民民主黨總書記塔拉基宣布成立阿富汗民主共和國,并自封為國家元首兼總理。同年12月,蘇聯與阿富汗簽署「友好睦鄰合作條約」,規定雙方在軍事、經濟、文化等方面進行「全面合作」,從而為蘇聯全面控制阿富汗大開方便之門。

阿明

塔拉基上台后不久,人民民主黨內部因爭奪權力而陷入分裂,最終「人民派」獲勝,其核心人物阿明不僅攫取到黨的最高領導權,并且架空塔拉基在政治和軍事方面的權力。1979年3月27日,阿明出任總理,隨即在國內推行一系列大刀闊斧的改革,試圖在兩大陣營間采取「中立主義」立場,并盡量抑制蘇聯對阿富汗的控制。

可想而知,阿明的改革無疑引起蘇聯的猜疑和忌恨。

為了將隱患消除在萌芽之中,勃列日涅夫暗中授意塔拉基鏟除阿明,但該計劃尚未實施便遭泄露,塔拉基非但沒能完成主子交待的任務,反而在當年9月14日被阿明逮捕并處死。塔拉基死后,成為黨政軍最高領導人的阿明,雖然還高唱「阿蘇友好」的論調,但背地里卻在加緊清洗親蘇分子,甚至還公然驅逐蘇聯大使普拉諾夫,以作為對勃列日涅夫意圖鏟除他的回擊。

入侵阿富汗的蘇聯坦克部隊

阿明的種種舉動令勃列日涅夫大為惱火,在威逼利誘無果的情況下,他決定從肉體上消滅這個「叛徒」。1979年11月初至12月底,蘇聯集結重兵入侵阿富汗,并在12月27日攻占首都喀布爾。當日晚,蘇聯軍隊攻陷達魯拉曼宮,并將阿明亂槍打死。

阿明被殺后,蘇聯隨即扶植起卡爾邁勒傀儡政權,并派重兵駐守喀布爾、坎大哈、馬扎里沙里夫等大中城市,將阿富汗變為自己的附屬國。

作為聯合國安理會五個常任理事國之一,蘇聯肩負著維護世界和平、制止侵略的責任,但它公然置聯合國憲章和國際法于不顧,悍然對一個主權國家進行野蠻侵略,此種行徑自然引起舉世嘩然。1980年1月14日,聯合國大會以壓倒多數票通過決議,要求蘇聯軍隊立即撤出阿富汗。然而,蘇聯對此嗤之以鼻,絲毫沒把國際公議當回事,依舊我行我素。

蘇聯拒不合作的態度惹惱國際社會,為了幫助阿富汗人民驅逐侵略者、恢復獨立自主,美國、巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及等國相繼向阿富汗境內的反政府武裝施以援手,為他們提供物資、軍火援助,并派出軍事人員進行戰術培訓。與此同時,中國政府發表聲明,強烈譴責蘇聯對阿富汗的武裝入侵,對卡爾邁勒政權不予承認,并決定取消所有中蘇關系正常化的會談。

號稱「潘杰希爾雄獅」的反政府武裝領導人馬蘇德

1981年,在美國、巴基斯坦等國的努力下,阿富汗國內最重要的7支反政府武裝聯合成立「圣戰者伊斯蘭聯盟」, 在「潘杰希爾雄獅」馬蘇德等人的率領下,利用國內多高原和山地、基礎設施建設嚴重滯后等有利條件,采用游擊戰的方式,機動靈活地在各地襲擊占領軍。等到1985年底,反政府武裝已經發展到10萬多人,并開始在戰場上奪取優勢地位。

在大力資助阿富汗抵抗勢力的同時,美國還號召國際社會對即將到來的莫斯科奧運會實行普遍抵制,以懲罰它公然、肆意踐踏國際法的野蠻行徑。最終,在當時國際奧委會已承認的147個國家和地區奧委會中,包括中、美、日、西德等國在內,共有67個國家和地區公開抵制或放棄參加莫斯科奧運會,并且絕大多數都是「愛惜羽毛」、具有全球影響力的成員。

抵制莫斯科奧運會的漫畫

雖然英、法、意大利等國出于種種原因沒有抵制莫斯科奧運會,但它們卻通過不同的方式來表達抗議。例如,有16支隊伍在入場式上拒絕打出本國國旗,而是以奧運會五環旗來代替,新西蘭代表團更是打出一面黑色的五環旗,寓意著奧林匹克精神被蘇聯玷污!另外,還有10支隊伍只有旗手一名登場,而他們的運動員則集體拒絕亮相開幕式。

1980年7月19日,第22屆夏季奧運會在莫斯科尷尬開幕,共有來自80個國家或地區的5179名運動員參賽(主要來自蘇聯及其東歐附庸-東德、保加利亞、波蘭等國,以及非洲、拉美第三世界國家),但負責報道的記者卻多達5615人,創下歷屆奧運會極其罕見的尷尬記錄。

勃列日涅夫

由于遭到國際社會的普遍抵制,莫斯科奧運會最終成為蘇聯-東歐集團的「獨舞」。

在歷時15天的賽事期間,蘇聯「理所當然」的占據獎牌榜首位,共獲得80枚金牌、69枚銀牌、46枚銅牌,東德則緊隨其次,而兩國所獲金牌數占總數的2/3。由于上屆奧運會團體總分列前十名的美國、西德、日本等國集體缺席,使得各項冠軍成色嚴重不足,以至于有輿論稱本屆奧運會的金牌貶值50%!

莫斯科奧運會從尷尬中開幕,同樣也在尷尬中結束,無疑成為全球笑柄和奧運會史上的「反面教材」。

蘇聯既然在奧運會這個國際舞台丟盡臉面,自然很想在同樣的場合出一口「惡氣」,隨即號召國際社會對4年后的美國洛杉磯奧運會實行普遍抵制。只可惜,蘇聯失道寡助、應者寥寥,最終參加抵制和因故未參加的國家和地區只有19個,都是蘇東集團和屬于親蘇派的亞非國家,甚至連蘇聯最親密的「小兄弟」之一羅馬尼亞都選擇參賽,讓「老大哥」尷尬透頂。

準備撤出阿富汗的蘇聯士兵

莫斯科奧運會結束8年后,深陷戰爭泥潭、內憂外困的蘇聯最終選擇從阿富汗撤軍,戰爭由此結束。據不完全統計,在整個戰爭期間,蘇聯先后有150多萬官兵在阿富汗作戰,累計傷亡5萬余人,耗資高達450億盧布。由于這場得不償失的侵略戰爭,蘇聯的國力嚴重被削弱,外加以美國為首的西方集團的「和平演變」,最終在3年后解體(1991年),被拋進歷史的垃圾堆。

參考書目

1. A·利亞霍夫斯基:《阿富汗戰爭的悲劇》,社會科學文獻出版社2004年版。

2.劉嘯虎:《帝國的墳場:阿富汗戰爭全史》,台海出版社2017年版。

3.任海:《奧林匹克百科全書》,中國大百科全書出版社2008年版。

4.張記彪:《奧運百科》,企業管理出版社2013年版。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。