「清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂」。這句詩不僅描繪了清明時節的陰雨天氣,更折射出人們對逝者的思念之情。而清明節,作為傳統的重要節日之一,承載著人們對祖先的思念和對生命的敬畏,其習俗更是千百年來代代相傳,其中包括了上墳掃墓這一重要儀式。

清明節的由來可以追溯至古代的《逸周書》和《尚書》中。相傳,春秋時期,晉國的君主重耳因遭受寵臣的排擠,流亡途中,他的忠臣伯嚭為他挖了個地洞,擋住了吹來的風雨。後來重耳成為晉文公,為了紀念忠臣伯嚭的忠誠,便規定每年的清明節要掃墓祭奠忠臣。從此,掃墓祭祖成為了清明節的重要習俗。

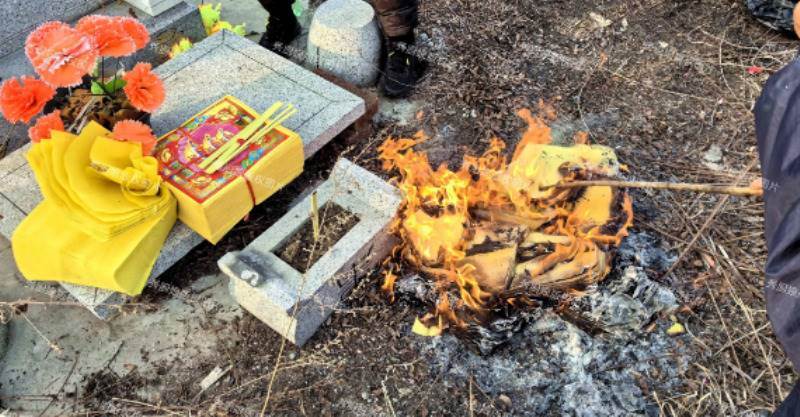

而在清明節上墳掃墓時,有一系列的傳統習俗和注意事項。其中,「清明上墳三不燒,燒了子孫福氣消」便是家族中代代相傳的一句諺語,提醒後人在上墳掃墓時要注意避免燒掉一些特定的物品。

一、一墳不燒二紙

在清明節上墳掃墓時,兄弟姐妹們要約好時間一起去,不可分開分別祭祀。如果今天老大燒,明天老二燒,會讓村裡人笑話,一個節氣就燒一次紙。以示對先人的尊重和思念,如果出現分開祭祀的情況,會被認為是關係不好的表現,對先人不敬,不利于家族的團結和和諧。

二、上墳不燒先人的衣物

在一些地方的習俗中,人去世下葬時,會將一些衣物隨之下葬,這些衣物往往代表著先人在世時的身份和地位。留下的衣服,可以給家人穿,也可以留著作為念想,在清明節上墳掃墓時,這些衣物不能焚燒,而是晚輩到時候拿出來整理看看,作為對先人的懷念和紀念。

三、不燒活人的照片

有的人因為老人生前非常喜歡自己或者老人沒有見過的後人,在清明節上墳時,就會將自己或者其他人的照片和紙錢一起燒掉,給先人看看,這是不可以的,對于照片上的人來講太不吉利了。因此,在上墳掃墓時,要避免燒掉活人的照片,以免給自己和家人帶來不祥之兆。

在清明節上墳時還有一些其他的習俗和傳統。比如,在清明節上墳前,人們會提前兩天給墳墓添土,就像活人換瓦泥房一樣,墳墓經過一年的風吹日曬後,也會變小,所以需要整理雜草,並且添新土。此外,上墳時墳頭要壓一張紙,這是為了表示對逝者的尊敬和懷念,也是希望逝者在九泉之下得到平安和安寧。

文章參考:

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。