《紅樓夢》中,作者曹雪芹通過大量生動細致的描寫,刻畫出一個個鮮活的人物。這些人物都有自己的性格特點、命運軌跡,看似平凡,卻暗藏深意。

賈元春就是其中一個極具代表性的人物。她先是入宮為妃嬪,後來又受寵冠絕三宮,成為貴妃。但在巔峰時刻,她還是沒接住皇恩,最終淪為庶人。

在賈元春回家省親的這一章,曹雪芹以兩人的不在場,巧妙地為日后賈元春的失勢埋下了伏筆。這兩人,一個是賈環,一個是趙姨娘。他們的消失,反映出賈元春的種種弱點與缺陷,也預示了她最終難逃失寵的厄運。

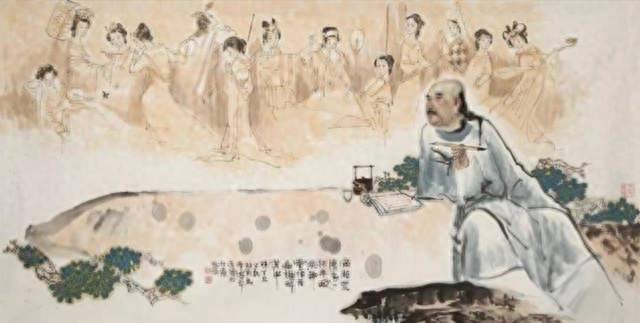

這天,是金陵賈府的大日子。皇上的寵妃賈元春回家探親,整個賈府上上下下都沉浸在喜氣洋洋的氛圍里。

可就在這喜氣洋洋背后,卻隱藏著一點違和——賈環和趙姨娘兩個人,在這個本應歡聚的日子,都失之蹤跡。

賈環是元春的同父異母弟弟,趙姨娘是賈環的生母。按理來說,賈環應該也出現在賈元春的省親之列。但整個回家的過程中,賈環卻只在文末草草帶過一句「因賈環生病在外,不能進來請安」。

此事令人蹊蹺。據后文描寫,賈環的「病」在賈元春一走,就立刻好了,開始在外面玩樂去了。看來這場病完全是假的,不過是個借口,目的就是不讓賈環見到賈元春。

至于趙姨娘更是直接被「處理掉」了,整個回家過程中她的身影完全沒有出現過,不管是作者還是金陵各人,都像有意無視趙姨娘的存在。

可為何趙姨娘和賈環會共同「失蹤」呢?其中的內在聯系和必然性是什麼?此事背后所反映的種種問題,恰恰也昭示了賈元春日后失勢的種種征兆。

要探究趙姨娘和賈環缺席的原因,必須先了解趙姨娘和賈母、王夫人之間的恩怨。

趙姨娘是賈母的侍女,賈環是她與賈政的私生子。按照封建等級,趙姨娘和賈環都是底層奴才,地位卑微。

但賈母喜愛趙姨娘,趙姨娘也得寵于賈政,于是她逐漸得志,開始跟王夫人分庭抗禮。兩人之間暗潮洶涌,互相掣肘。

賈母死后,王夫人終于得勢。她開始打壓趙姨娘,趕盡殺絕。趙姨娘日漸衰微,淪為賈府仆役。

而賈環作為趙姨娘的兒子,更是飽受欺凌。王夫人和元春都極度厭惡他,將他視為眼中釘。

因此,省親這天,趙姨娘和賈環明顯會讓元春難以面對。她此時已是三宮掌事的貴妃,自然會避免見到這對「奴才母子」。她也會擔心這兩人現身,耽誤了省親的儀式。

于是賈環找個借口隱藏起來,趙姨娘更是直接被「消失」了。所有人都心照不宣,只求趙賈母子不要破壞元春的興致。

通過這一細節,能夠看到當時宮廷后院的嫡庶之爭有多麼激烈與殘酷。

趙姨娘雖有一時寵愛,還是逃不過被打壓的命運。

其實,不僅趙姨娘,元春自己就是深宮妃嬪的典型。她雖然受寵一時,但終究也要面臨被冷落的命運。嫡庶恩怨,只是皇權斗爭的縮影。

除了嫡庶之爭的因素,元春對賈環的刻意疏遠,還反映了她自身的性格缺陷。

據文本描寫,元春對趙姨娘一直懷有成見,視她為眼中釘。而賈環作為趙姨娘的兒子,元春更是討厭。

其實,考慮當時的身份關系,元春對賈環并無什麼立場指責趙姨娘。

但她仍將上一輩的恩怨越級帶入,刻意排斥賈環。

這種行為其實暴露了元春狹隘刻薄的一面。她不顧兄弟情誼,只因母親不同就將賈環視為仇人。這既不合倫理,也充滿了偏見。

後來元春刻意在節日不賞賜賈環,更是這種仇恨的明證。一個兄弟姐弟,連最基本的禮節都無,足見元春之心何其狹小。

除了刻意冷落賈環,元春在省親期間還有一個致命的政治失誤——她在滿堂賓客面前批評皇宮生活,將宮廷比作「不得人之處」。

此言一出,頓時惹來眾人側目。一個受寵妃子公開批評皇宮,此言傳入皇帝耳中,元春勢必難逃罪責。

其實,縱觀元春在省親期間的種種言行,都是出于政治短視所致。她不顧后果地訴說苦楚,公開批評皇權,既暴露了自己的脆弱,也給朝堂的敵對勢力可乘之機。

這些舉動無異于自掘墳墓。一個精明的妃嬪是不會在眾人面前示弱的。元春政治覺悟的稚嫩,也預示了她日后難以在宮廷生存。

賈元春省親結束后,元春遂再無回鄉之日。她很快在宮斗中落敗,由貴妃淪為庶人,與世長辭。

那天省親時的種種跡象,其實早已經昭示了元春在宮中失勢的命運。

她輕視骨肉之親,批評皇權;政治手腕稚嫩,難以應對宮廷險惡。

其時金陵一別,竟成永訣。日后元春失去皇寵,也與這次省親時種種問題脫不了干系。所謂成功由小而成,失敗由小而至,元春的失勢由這些細微征兆漸次暴露。

人生的路途充滿起伏,個中細節往往預示著大勢。元春的省親之行,便成了她人生轉折的一個縮影。其中種種訊息,都在無聲地警示著她,卻最終沒能引起她的警醒。

賈元春最終淪為庶人,其在省親過程中的種種細節都暗合了這個定數。

人生的很多失敗,其苗頭都是從些小事中透露出來的。像元春輕視骨肉,言辭不慎,都彰顯了她的種種缺陷,也為日后被廢埋下了伏筆。

《紅樓夢》中的人物個個如此生動傳神,使這部小說超越了一般的家族故事,成為了人生百味的縮影。它啟發我們在生活中時刻審視自己,警惕那些可能導向失敗的征兆,以求事事順遂,步步為營。