甘做乒乓奴才,又何必棄高薪回國執教?一個人要是連祖國都拋棄,還剩下什麼?

馬文革,一個來自天津的普通少年,靠著對乒乓球的熱愛,在二十世紀八九十年代的中國乒壇嶄露頭角,成為國家隊的領軍人物。

然而,當身處最輝煌的時刻,馬文革卻選擇離開國家隊,獨自踏上異國他鄉的奮斗之路。

多年在德國奮戰后,正當馬文革打算就此安度余生時,一通意外的邀請電話將他拉回了昔日的夢開始之地——擔任天津男乒主教練,重新點燃他對乒乓事業的熱情。

不惜棄權益,不計家小,馬文革毅然決定帶著妻兒回國,執教天津隊。

為什麼一個已經在國外站穩腳跟的中年人,會重新選擇奉獻給乒乓球?他又將如何指導天津隊重返輝煌?

1968年,馬文革出生在一個普通的天津家庭。

從小酷愛乒乓球的他,經常被姐姐帶去打球,很快就以驚人的天賦打敗所有同齡孩子。

6歲入學后,馬文革加入了校隊,開始系統訓練。

每天放學后,馬文革都會早早來到球館,在教練的指導下,練習基本技術如正手反膠、反手反膠、削球、彈球等,不管多麼繁復動作,馬文革都可以迅速掌握。

為了提高技術,馬文革勤加自主訓練,經常是一個人對著墻壁反復擊球,練就了出色的基本功。

他明白,扎實的基本功是高超技術的基石,沒有強大的基礎,一切華麗打法都只是空中樓閣。

所以每天訓練多長時間都不覺得累,只想把每一種擊球方式練到爐火純青。

有時為了分析球的旋轉規律,馬文革會觀察桌球的落點,反復思考如何通過拍面的角度、力道去產生不同旋轉。

11歲時,他兩次代表天津市參加全國少年錦標賽,均獲男單冠軍,一鳴驚人。

那時的馬文革已經是天津少年乒壇的領軍人物,每一次大賽都能輕松擊敗同齡對手。

馬文革天資聰穎,又以超常的毅力訓練,無論面對什麼樣的對手,都能根據對方的技術特點靈活改變打法。

他的球感極佳,對球的判斷和控制能力讓人贊嘆。

17歲參加全國錦標賽時,馬文革在決賽中接連擊敗多名高手,奪得桂冠。

賽后,國家隊教練看中了他的天賦,三個月后馬文革如愿加入國家隊,正式成為職業運動員。

當時中國乒乓球處在低谷期,實力明顯落后于世界強隊。

馬文革這個新秀為隊伍帶來希望。

在主教練蔡振華的帶領下,馬文革開始高強度訓練,與隊友一起探索新的戰術打法。

終于,馬文革自創了「橫板兩面反膠弧圈球」這一獨特打法。

這種打法集中華打法之精髓,又融入國外先進技術,既保留了中國乒乓球快速旋轉的特點,又增加了變線變速的打法,對手極難判斷擊球方向和力量,可謂融會貫通。

馬文革花了無數時間研究不同轉速與角度的組合技巧,終于找到了最佳的節奏和平衡點。

這一新打法為中國乒乓注入新活力,也成為日后馬文革稱霸賽場的利器。

1989年世乒賽,中國隊僅獲亞軍,馬文革為無法改變大勢憤懣不已。

他認為這次失敗是對中國乒乓實力的否定,也是對自己的否定。

馬文革心中燃起了熊熊斗志,誓要提升自身技術,帶領中國隊再次奪魁。

隨后,他在世界盃決賽中力挫群雄,為中國隊再次捧起冠軍獎杯,也宣告中國乒乓正式走出低谷。

這場決賽,馬文革面對世界排名第一的選手,毫無懼色。

他積極調整狀態,并全力發揮新創的打法。

憑借變化多端的旋轉與精準判斷,馬文革完勝對手,為中國奪得8年來的首個世界冠軍。

這場勝利完全點燃了馬文革的斗志,他意識到中國乒乓終于找到突破口,有望重新崛起。

從此馬文革開始全身心投入訓練,與隊友一起日以繼夜研究新技戰術。

90年代初,馬文革又在多場重要賽事包括亞運會和世錦賽中奪冠,成為乒壇的領軍人物。

每一次勝利,都讓馬文革看到中國乒乓復興的曙光。

1995年世乒賽,中國隊在馬文革的帶領下時隔多年再次奪冠,完成了扭轉頹勢的偉業。

這屆賽事,馬文革面臨著巨大壓力。

首先這是中國多年來首次奪冠紅旗的機會;其次對手實力強勁,世界前三都參賽。

馬文革深知中國乒乓正處在轉機,勝負將直接影響其國際地位。

強烈的使命感驅使馬文革奮發圖強。

經過苦戰,馬文革依靠穩定的心理素質和果決的發揮,力克多名好手,為中國奪冠立下汗馬功勞。

從1989年的低谷到1995年的高峰,馬文革不僅證明了自己的實力,更以堅韌不拔的意志力,帶領中國乒乓實現歷史性的蛻變。

正是他那份傾情與執著,重建了中國乒乓在國際競技場上的威風。

1995年,馬文革與妻子李璠來到德國發展。

兩人完全不懂德語,起初生活困難重重。

購物和外出時無法用語言表達自己的需求,馬文革只能翻閱字典,或通過手勢輔助交流,但效果有限。

日常生活的種種不便讓馬文革感到沮喪。

馬文革夫婦每天的生活需求都受到很大影響,買一份報紙、詢問路線、點餐吃飯都非常依賴別人的幫助。

有時馬文革會用英語勉強交流,但大部分德國人不懂英語,溝通依舊困難。

馬文革只能通過朋友翻譯一些簡單句子,記在小本本上,然后拿出來對著讀,這讓他感到自己的語言能力竟然荒廢到如此地步。

更讓他難以適應的是,德國人比較注重個人空間,不會輕易關心打擾他人,這與中國人熱情親切的社交習慣截然不同。

馬文革起初想尋求幫助時,常被德國人視而不見,這讓他倍感冷漠。

在中國,鄰里和朋友都非常熱心,遇到困難會互幫互助。

但是在德國,馬文革即便遭遇問題,別人也只會靜靜看著,不會主動詢問。

1998年,馬文革的大兒子突然發起了高燒不退,情況十分危急。

馬文革想求助鄰居,但對方并未理會。

馬文革獨自帶病兒在陌生城市輾轉,終于找到一家醫院,卻被告知醫生下班。

馬文革幾乎崩潰。

這時一個德國小伙見狀上前詢問,得知情況后立即開車送他們到另一家醫院,并耐心等待到大夫診斷結束,這讓馬文革非常感動。

種種遭遇讓馬文革意識到,自己需要學習適應、融入不同的文化環境,而不是改變別人。

盡管如此,他還是選擇在德國繼續發展乒乓事業。

馬文革先后加入5個俱樂部,每年參加約60場正式比賽。

憑借扎實的中國訓練和穩定的比賽狀態,馬文革終于在乒壇上闖出一片屬于自己的天地。

艱苦奮斗15年后,馬文革在德國站穩了腳跟,事業與生活逐漸步入正軌。

2009年,馬文革收到天津男乒的邀請,希望他回國執教。

這對馬文革是個難以抉擇的選擇——返回中國意味著要放棄在德國的收入和生活。

當年出國時還是年輕力壯的選手,現在馬文革已經是中年人,在德國有自己的事業和孩子,要舍棄這一切重新開始,著實不易。

但是想到祖國乒乓正處在新的歷史轉折點,急需他這樣經驗豐富的教練來培養新人,馬文革便下定決心回國效力。

他與妻子商議后,妻子表示會全力支持他的決定。

為了喚醒孩子們的民族認同,妻子慢慢開導他們回國的重要性。

經過深思熟慮,馬文革還是毅然決定回國。

他不僅放棄了十幾萬歐元的年薪,還將股份轉讓給合伙人,無私奉獻。

兩個在德國長大的兒子起初不太理解這個決定,妻子李璠給予支持,孩子們也最終同意返回中國。

回國后,馬文革開始擔任天津男隊主教練,年薪只有之前的十分之一。

為節省開支,全家住在招待所狹小的房間內。

盡管生活拮據,馬文革從未后悔選擇回報祖國。

他時刻記得自己的初衷,就是要培養年輕新血,讓中國乒乓重返巔峰。

馬文革意識到必須從基層做起,培養年輕隊員。

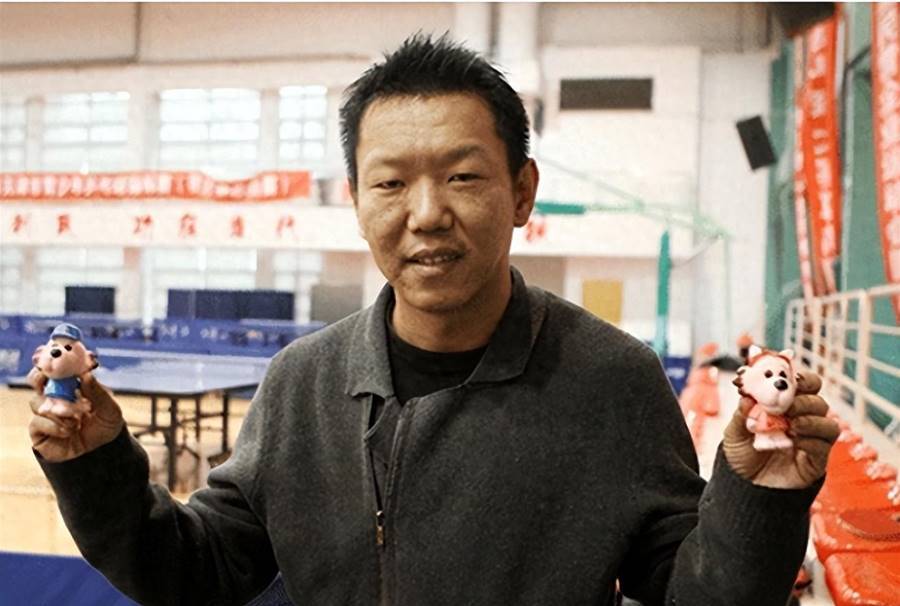

他四處選拔小將,親自指導他們的基本技術和戰術思維,這些孩子們都敬重馬文革,親切地稱他一聲「馬師傅」。

每天訓練后,馬文革還會與小將們聊天談心,了解他們的思想動態和學習生活。

孩子們把馬文革當作至親,經常主動找他傾訴煩惱。

馬文革都會認真傾聽,給予耐心指導。

馬文革的培養很快見效,2013年,天津隊就在全運會上奪得雙打冠軍。

2018年,天津隊更在馬文革帶領下首次摘得俱樂部聯賽桂冠,創造歷史。

如今,這批小將已經成長為國家隊重要一員,為國爭光。

馬文革不惜拋棄國外的優渥生活,只為讓中國乒乓花重新綻放。

他付出全部心血培育后輩,將畢生所學傳授給弟子,書寫屬于中國乒乓的嶄新篇章。

馬文革用實際行動踐行了對乒乓事業的熱愛與忠誠。

正是他那顆無私奉獻、熱血進取的乒乓之心,造就了屬于他的傳奇人生。

如今55歲的馬文革依然活躍在教練崗位上,時時關注弟子們的成長。

許多人退休養老,馬文革卻仍抱著對乒乓球的熱情不變。

他用一生詮釋著什麼叫做甘當乒乓奴才,以實際行動來回報這個育兒成人的祖國。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。