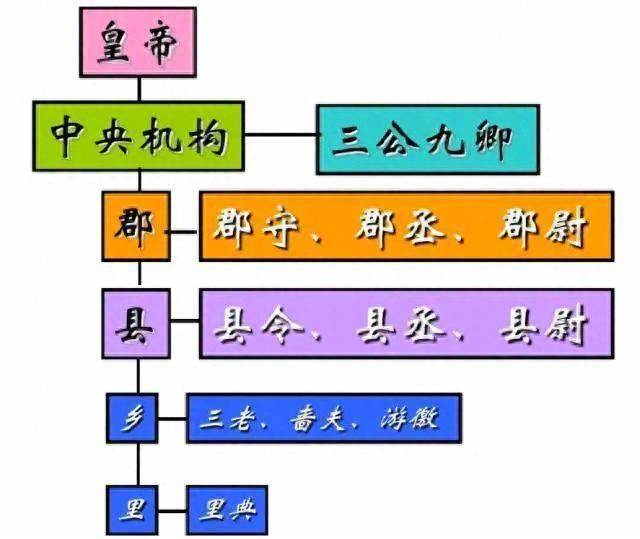

秦始皇一統六國后,沒有再繼續實行分封制,而是實行了郡縣制,于是就有郡守和縣令這兩個官職。

那麼知縣又是怎麼回事呢?知縣與縣令有什麼區別,為何後來郡守又沒有了?

我們先從郡縣制說起。

春秋時期,出現了郡和縣這兩種新型的地方建制,以楚、秦為代表的許多諸侯國開始設立郡縣制度。

據《史記》記載,縣最早出現于秦武公時代(約公元前688年),秦武公伐上邽(今甘肅天水),之后在上邽、冀設縣。

與此同時,楚國滅了權、申、息等上國,也在這些地方設置了縣。

此后,各個諸侯國競相效仿,在所攻占的地方設縣管轄,到春秋晚期,設縣已經很普遍了。

郡的出現要比縣晚一點,秦穆公時期(公元前659-620年),秦國設置了郡。

郡和縣相比,出現較早的縣相對靠近統治中心區域,而后出現的郡則處于邊遠地區,多與少數民族接壤。

比如《史記》有載,「魏有河西、上郡,以與戎界邊」;秦昭王在滅義渠戎之后,「于是秦有隴西、北地、上郡」;趙武靈王破林胡、樓煩之后,「置云中、雁門、代郡」,等等,可見,最初設郡與抵御少數民族有關。

最初時,郡與縣是平級的,都隸屬于國君,互不統轄,而且由于郡的地理位置比縣要偏遠,人們習慣上還認為郡的級別低于縣。

實際上,郡的面積一般都比縣大,所以,到了戰國時期,隨著兼并戰爭的進行,郡的地位逐漸開始高于縣。

郡縣制在剛出現時,其政府設置十分簡單,建制大小也不均衡,而且一般是軍政合一的性質。

戰國時期,秦孝公在變法改革中,統一了縣的組織和設置標準。據《史記》記載,孝公十二年(前350年),「并諸小鄉聚,集為大縣,縣一令,四十一縣」。

那麼負責郡縣的長官又是如何任命的呢?

上面我們說了,戰國時的郡一般設在與少數民族的郊界處,比較偏遠,所以邊防任務比較重,因此,郡的最高長官稱帶有一個「守」字,一般由武人擔任,郡守就是地方最高行政長官。

秦一統天下后,實行全面郡縣制,每個郡都設有一名郡守。後來在漢景帝時,將郡守改為太守,還曾一度改為州牧。

說到州牧,也涉及到一個新的地方政權,就是州。漢代沿用了秦代的郡縣制,但并不一定是僅有郡、縣兩級地方政權 。

漢代在郡之上又設立了州,于是就形成了州、郡、縣三級地方政權, 一郡下轄20個縣左右,全國約有13個州,州長官稱刺史,后改為州牧。

隋朝改為州、縣兩級;唐朝則又增為道、州、縣三級;宋代為路、州、縣三級、元代則設立行省制;明清基本沿用了元代的行省制度,稍加變動后,形成了省、府、縣三級行政制。

由于地方行政制的改動,地方長官的叫法也再不斷變化稱呼。上面說到郡守被太守所代替;後來太守又被刺史所代替;唐中后期,刺史又逐漸被節度使、觀察使所代替。

再到宋明清之際,知府、知州其實就相當于原來的郡守。

值得一提的是,因宋代之前的郡守(包括刺史、州牧、節度使、觀察使),通常都是集行政、軍事、人事大權于一身的,所以,一旦中央控制力變弱,郡守就很容易形成地方割據。

比如在東漢末年及三國時代,還有唐朝末年的藩鎮割據局面,都是表現極為明顯的。

以上為郡守的演變,那麼縣令呢?

縣令是一個縣的行政長官,起初如上所述,郡守與縣令平級,戰國末期,縣令正式成為郡守下屬。

秦朝統一后,在全國范圍內實行郡縣制,全國分為36郡,郡下設縣。秦漢時的縣政府,按所轄戶口多少設縣令。

據《漢書·百官公卿表》記載:「縣令長皆秦官,掌治其縣。萬戶以上為令,······減萬戶為長」。

因此有縣令和縣長之分,大縣長官稱縣令,小縣長官稱縣長。漢代的縣令主管修治橋梁郵亭、市場攤點建設類的具體事務,而縣長則負責戶口賦稅、決訟斷獄、平治盜賊之類的行政司法事務。

到南朝宋時,才不再按戶口多少來區分,一縣之長皆稱為縣令。到宋代,縣令又稱知縣,元代稱縣尹,明清又稱知縣。

由于朝廷委派官職只派到縣令一級,再往下則實行鄉紳自治,因此,縣令就成為朝廷與百姓之間的紐帶。

中國自古有「縣寧國安,縣治國治,下亂,始于縣」的說法,可見,縣令一職在國家政權機器上的地位是至關重要的。

值得一提的是,知縣和縣令雖一字之差,但還是有所區別的。

上面說了,到宋代時出現了「知縣」,最初宋代的一縣之長稱為「判縣事」,後來改為縣令或知縣。

有京官頭銜的官員掌管一縣,稱為知縣;沒有京官頭銜的則稱為縣令。也就是說,只要是從京城來的官員,不論去哪個縣上班,都叫知縣。

如果從嚴格意義上講,早在唐代后期,知縣雛形就出現了。

唐朝中后期的藩鎮割據嚴重,藩鎮也稱方鎮,是唐朝中、后期設立的軍鎮,這些軍鎮的最高行政長官稱為節度使。

節度使為使職,使職是一種非正式的任命方式,可以理解為「特使」或「特助」,所以,節度使是沒有官品的。

節度使的官署稱為使府,也稱幕府,其下的工作人員屬于幕職,同樣也沒有官品,有招募的,也有朝廷派遣的,這些幕僚的出路有兩條:

一條就是由節度使推薦到中央;另一條就是直接到下屬縣攝職。中晚唐時,朝廷為了籠絡藩鎮,對幕府人員都比較有待。

藩鎮下有廣大州縣,便直接派幕僚取代中央正式任命的刺史縣令,稱其為知州知縣,這也就是知縣的雛形了。

但是在唐代,知縣的地位要低于縣令,而宋代的知縣則高于縣令。

綜上所述,郡守、知縣和縣令,三者級別很明顯,郡守官職要大于知縣,而知縣和縣令,雖一字之差,但在歷史發展過程中也有所差別,不過到明清時則統稱知縣,為正七品。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。